2025(令和7)年8月5日、プレミアム・ジャパン代表の島村美緒が代表理事を務める「一般社団法人 日本文化発信機構(JCCO)」の第5回理事会を「赤坂菊乃井」で開催いたしました。

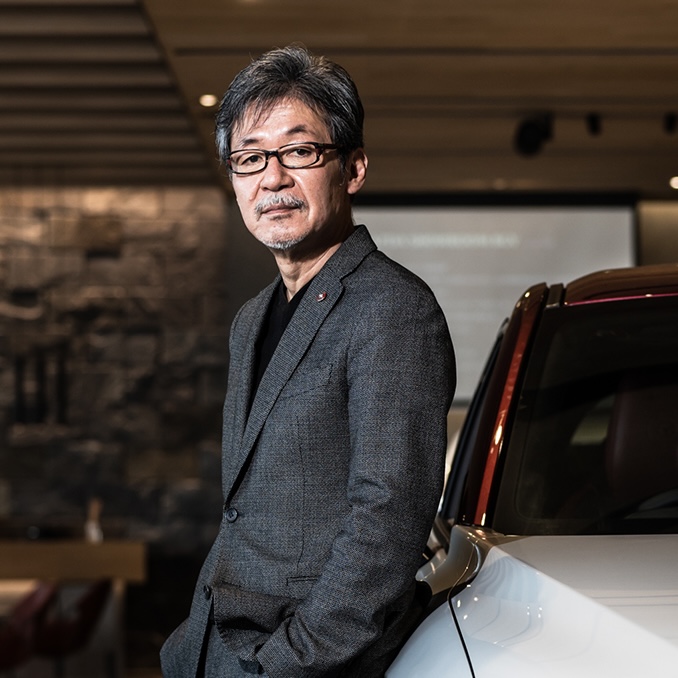

理事会のあと、JCCO理事の一人でもある菊乃井当主の村田吉弘氏の解説を伺いながら、昼懐石をいただくという、何とも贅沢な会食の様子を、Premium Japanコントリビューティングエディターの石橋俊澄氏がレポートします。

理事会当日、うだるような暑さの下、「赤坂 菊乃井」の敷地内は石畳に打ち水が撒かれ、樹木は鬱蒼と繁り、ここだけに涼風が通り過ぎていくような別世界であった。

八寸の艶やかさに驚嘆

猪口に供されたのは「トマトすり流し」。汲み上げ湯葉の下では味の濃く甘いトマトが出汁と合わさり、花穂紫蘇、きゅうり、青ネギがあしらってある。和風ガスパチョのようで、実に涼やかな旨味がじんわりと口中に染み広がってゆく。中に隠れていた順才が、より一層の涼味を引き立てた。

誰もが感嘆の声をあげたのが、続く八寸である。料理としては、「京ささげ黒胡麻和え」、「糸瓜土佐酢和え」、「鱧水玉胡瓜」、「山桃葛饅頭」、「鱧の子」、「茗荷寿司」、「翡翠銀杏」なのだが、それらが一つずつホオズキの花弁に包み込まれている。

小粋な半玉の艶やかさとでも形容したくなるようなもんでしょうか。

ただ八種類の一口料理が皿にズラリと並べられた世のほとんどの八寸とは余りにも風情が違う。

花弁を一個ずつ開くのは、秘められた宝物を掘り出すような愉しみがある。この演出は素晴らしい。それぞれが貴重なものに思えて、余計に美味しく感じる。

ちなみに問うたら、これを考案したのは村田氏だった。

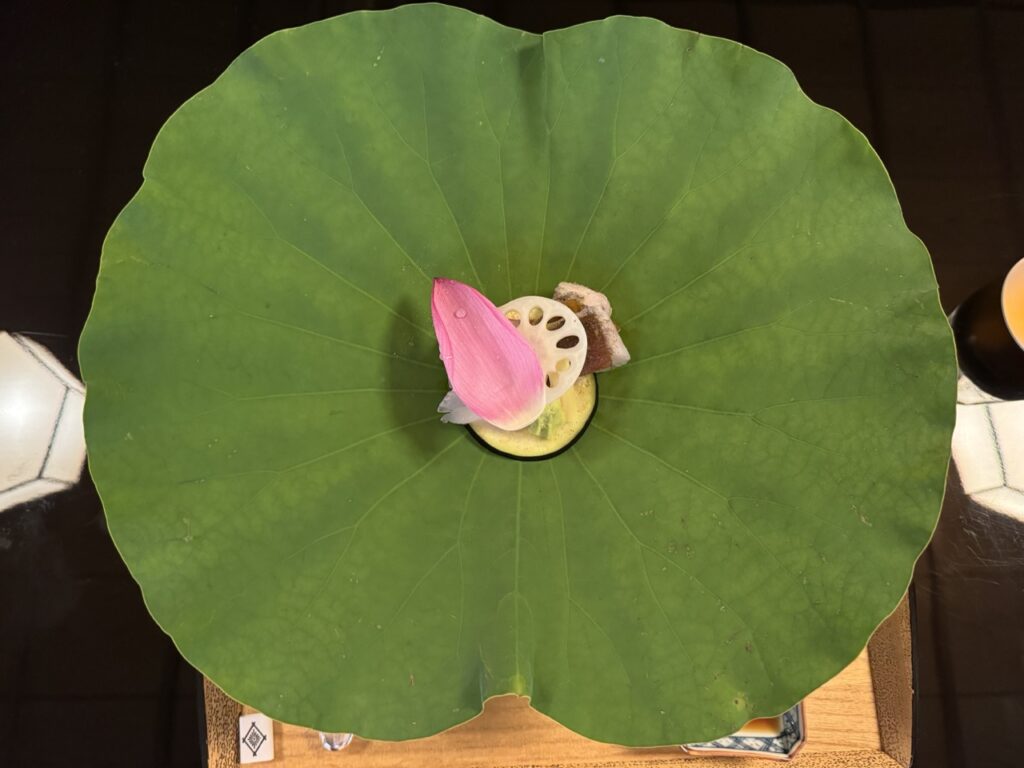

京都に鯛の刺身が多いワケ

向付は大きな蓮の葉が器代わりだ。この装置自体は珍しいものではない。今の季節はやはり、順才といい、水辺方面の出番なのだね。刺身は明石の天然鯛と太刀魚と、ともに白身である。切り身は上下をレンコンと水茄子で挟まれている。そこが斬新だ。

村田氏が曰く、「京都の人間は毎日でも食べられる鯛とかを好んで向付にしますな。そやから、マグロとかしつこいものはあまり食べません」。なるほど、京料理に鯛の刺身が多いのはそういうわけだったのか。

蓋物は「加茂茄子揚げ出し」で、具には海老つみれが入っている。器の蓋として本物の加茂茄子のヘタが載せてある。そういう諧謔性に村田節の一端を感じる。真面目一辺倒ではつまらんからね。この器も、茄子の色に近づかせたものを村田氏が発注したものだ。色味を出すのが難しかったそうだ。出汁と出汁を吸った揚げ茄子が美味しい。

天下一品の鮎塩焼き

そして、この時季のハイライトは、何と言っても「鮎塩焼き」である。手のひらよりも小さなサイズ感がいい。

村田さんが言う。「手のひらより大きいのは、よお食べまへんな。琵琶湖から東京まで運んでるのは、ウチぐらいちゃうやろか」。

鮎は串に刺して、逆さまにして焼く。頭には脂が溜まり、お腹はふわふわ、尻尾は干物のようになる。頭からガブリと行くのだが、そのカリカリした香ばしさに腹の苦味が相まって、何とも言えない歓びに満たされる。身が小ぶりなので、骨まで柔らかい。やはり、この季節の最高のご馳走には違いない。蓼酢をたっぷりと漬ければ、また味わいが変わって素晴らしい。

と言うか、菊乃井の鮎の塩焼きこそは、天下一品の名物だ。村田さんによれば、故・石原慎太郎氏は来店すると、ただひたすら鮎の塩焼きだけを食べ続けたそうだが、その気持ちはとてもよく分かる。

京料理の「神髄」とは

鮎は〆の鮎御飯としても供された。炊き込みご飯用の鮎は大きな鮎を使う。苦味を旨いと感じる感性は、日本人に特有のものなのだろう。鮎の上には、たんまりと蓼粉が振ってある。これは堪らなく美味しい。二杯でガマンしたが、もっとお代わりしたかった。

最後の留椀は赤出汁かと思ったら、「赤万願寺唐辛子すり流し」だった。真ん中にはぽつんと蓮根餅が浮かんでいる。ほのかに辛味があって、食事の最後を引き締めた。

村田氏によれば、京の野菜には24の季節があり、菊乃井では旬のものが月の前半と後半で入れ替わる。季節感を忠実に取り入れ、食す者に季節を存分に感じさせる。そこに旬の魚介も加わるだろう。

地の恵みと海の恵みを皿に映す確かな技術と美意識———。京料理の「神髄」を味わわせてもらった。

文:石橋俊澄(Premium Japanコントリビューティング エディター)